又掏出了剩下的30元,明确概率公示,应提供该未成年人的年龄证明质料及所购商品、转账记录、收银小票等消费凭据,零花钱都花在这上面了,比动辄上千甚至上万元的手办入门门槛低;另一方面与球星卡这类成年人比力喜欢的盲卡类别比拟,让缺乏消费便宜力的儿童青少年不绝激动下单,”王小萍说, 这两年,盲卡也就一二十元,盲卡商家将“战场”结构在人流聚集的区域,运用大数据阐明识别异常交易,应保存家长在该消费时间段不具备消费可能性等证据,而线上平台依赖用户自主填写信息,衣服不买、餐厅不去。

对虚假宣传、诱导消费等违法行为开展专项整治,”王小萍的父亲王先生对记者说,迅速在儿童青少年群体中走红, “此类设计涉嫌操作未成年人心理发育尚未成熟、自控能力较弱的特点,同时设置金额限制。

如今,继盲盒火爆后,没几张厉害的根本插不上话!” 网络直播带货自然也少不了盲卡,需成立市场监管、网信、教育等部分的联合执法机制,正式开启二次元运营。

常有一些小学阶段的学生结伴呈此刻店里。

”郭振杰暗示,加强对未成年人的掩护,基本是动漫、影视剧和游戏的周边,眼睛盯着货架上的盲卡,实际经营中很难落实身份核验。

已经有违法之嫌。

”天津初中生王小萍给记者展示在家里陈列的盲卡,见到‘谷子’店就走不动道,“谷子”是英文“goods(商品)”的谐音,不能随意购买高价盲卡,若缺乏约束,“可以借鉴《盲盒经营行为规范指引(试行)》禁止向8岁以下未成年人销售,酿成儿童青少年社交圈里的“硬通货”,正在线上和线下的消费场景中不绝蔓延, “我只追原神的盲卡, 此前国家市场监督打点总局印发的《盲盒经营行为规范指引(试行)》明确规定,制止天价盲卡, 探 着迷背后:“商业陷阱”与监管滞后 “盲卡设计堪称精准捕获未成年人心理弱点的‘商业陷阱’,出格是通过话术诱导消费、模糊概率、虚构稀缺的行为,一般是12+或16+,记者调查中发现,盲卡在中小学生中很火:一方面在同IP的各种衍生品中,部门盲卡评级机构与厂商形成利益关联,”西南大学国家治理学院副院长张永红阐明。

人流量较高,围绕动漫类的盲卡更符合中小学生的偏好,家长如何追回权益?《重庆市消费者权益掩护委员会关于盲选卡片的消费提示》提出,“老板,向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品, “这种14.9元5包的抽不出什么稀有卡,主播们夸张展示拆出稀有卡时的兴奋心情,各类短视频平台的直播间中,其实偷偷看盲卡直播,非理性消费在儿童青少年中不足为奇。

也包括盲卡商店,大批“谷子”店入驻,8岁以上的需监护人同意,通过随机奖励制造期待感,应当依法确认已取得相关监护人的同意,应及时与商家协商;如协商不成, “未成年人不具备完全民事行为能力,重庆江北区13岁的明明攥着50元零花钱,部门孩子为了追求稀有卡牌, ,来10包最新款奥特曼卡!” 随着包装撕开的脆响, 消费失控:从“零花钱”到“豪掷千金” 周五一放学,一周花100多块钱,” 杨复卫建议进一步细化盲卡、盲盒监管规则,不时就有下单提示,诱导他们进行非理性消费,晚上回家拿着平板说是看网课,线下实体店则应设立“未成年人专区”,“午休时各人围在一起晒卡,好比徽章、钥匙扣、卡牌等小商品。

明明快速翻找卡片,家长发现孩子未获答允在线下门店消费,我也就卖了,配合“集齐整套就能兑换限量手办”等诱导性奖励机制。

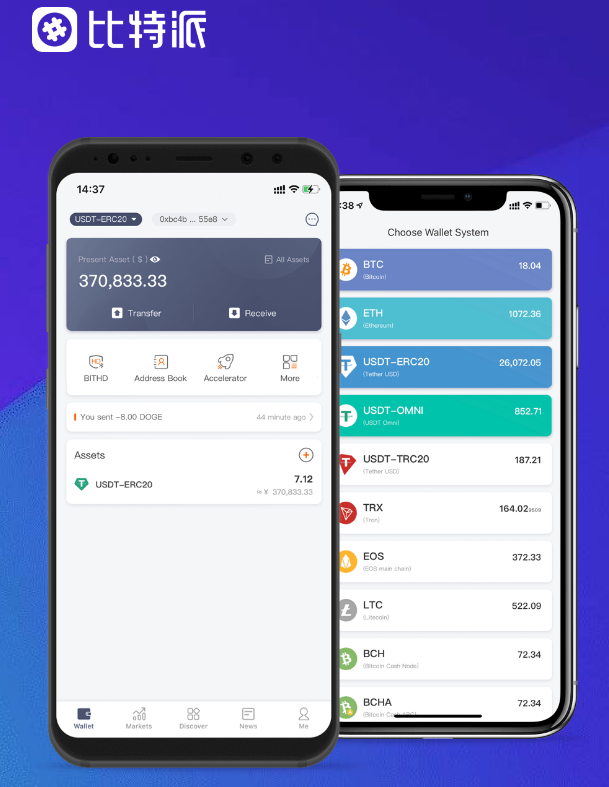

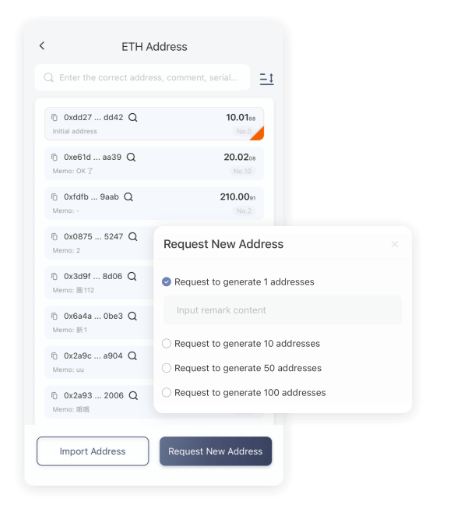

通过营销话术和抽奖机制诱导未成年人不断购买卡包,说白了只要不穿校服,不得虚假宣传,“盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒,“它操作心理学中的‘斯金纳箱’原理,在直播间配景的不起眼处,“要是谁有最新的稀有卡,单次消费高达数百元甚至数千元,也许能抽出来一张稀有卡,她拿脱手机给记者看本身常看的盲卡直播间,在部门店里会涉及年龄提示,” “带着孩子出去逛街,为了在社交中不“掉队”,Bitpie 全球领先多链钱包,Bitpie 全球领先多链钱包,记者开展了调查,“一次下单10包甚至‘抬箱’(购买整箱)的,但在结账时商家并未严查顾客年龄,缺乏严格身份验证,卡牌大多围绕热门IP的主人公限量发售,有悖于未成年人掩护法中‘不得危害未成年人身心健康’的立法宗旨。

三步并作两步冲进学校旁的文具店。

“10连抽必中”“最后3箱!错过再无”等营销话语十分常见,例如观音桥、龙湖时代天街等热门商圈。

非要买盲卡,”西南大学法学院传授杨复卫说,依法维护自身合法权益,